日頃の感謝に、ありがとうと想いを添えて

老舗生花店が…

HANAZONO

掲載号:ZERO☆23 2025年8月27日号

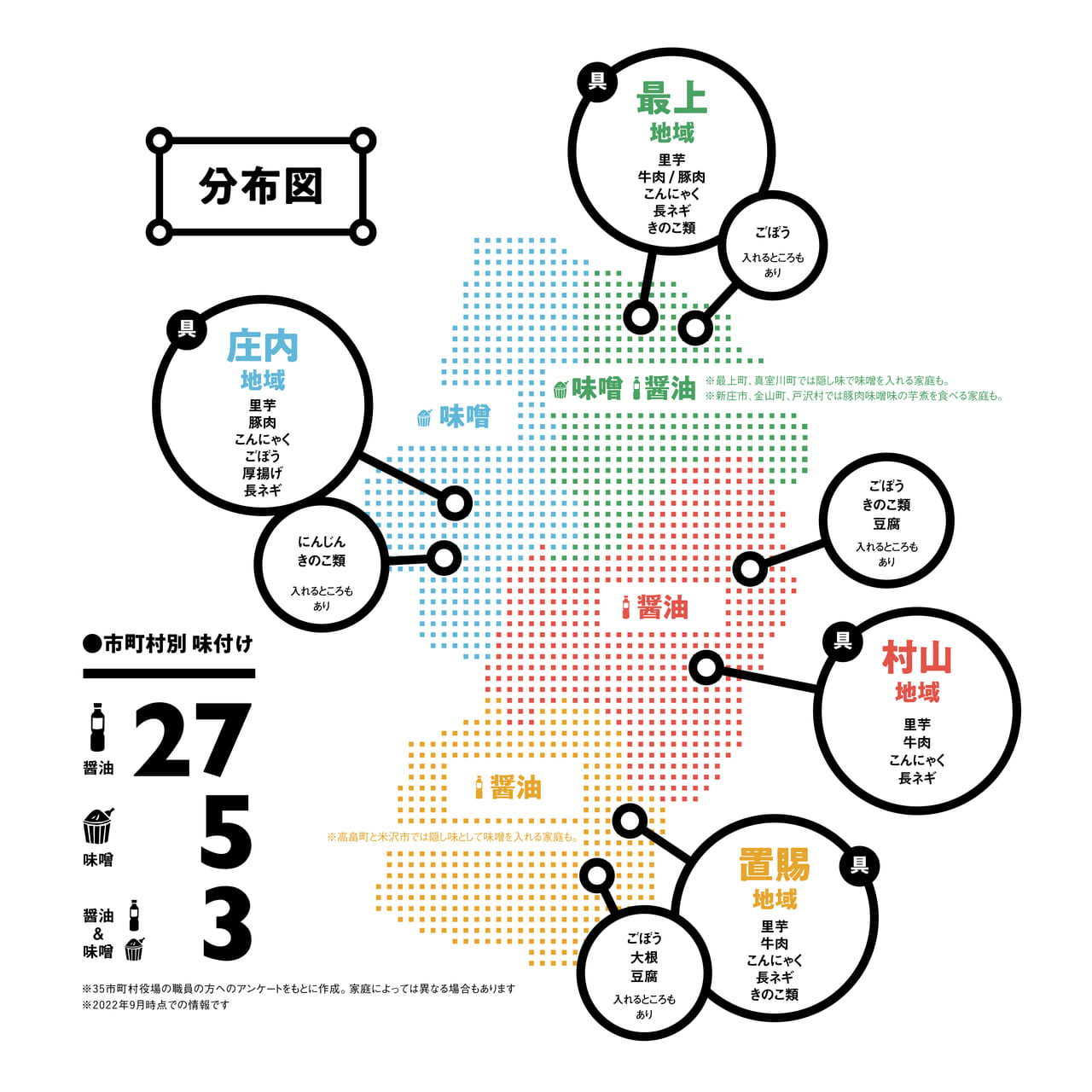

編集部では県内全35市町村に芋煮アンケートを実施!

その結果を山形大学の三原法子先生と考察してみました。

三原:諸説ありますが、江戸時代に最上川舟運の終着場だった中山町が芋煮会発祥の地と言われています。庄内から運ばれてきた積荷の棒鱈や、船着場近くの中山町小塩地区の里芋を鍋で煮たのが始まりだったそうです。

三原:明治時代頃から県内で牛肉が普及してきました。その後、昭和初頭から、牛肉を使った芋煮が食べられ始めたと考えられています。内陸の芋煮が牛肉醤油味として定着したのは、すき焼きに代表されるように牛肉と醤油の相性のよさからでしょう。

豚肉味噌味の芋煮については、内陸から庄内に芋煮文化が伝わった際に、養豚が盛んだった庄内にあわせて豚肉を使うようになったのではないでしょうか。豚肉には、醤油よりも味噌のほうが相性はよいですから、それに伴い味噌味になったのではないかと考えられます。

三原:すき焼きにも豆腐は入りますから、豆腐との相性がよいのは確かです。また、米沢市出身の私が子どもの頃、給食の芋煮には大根も入っていました。この置賜地域の具材の種類の多さは、上杉鷹山の時代から米沢市民に受け継がれている堅実性の現れではないかと思っているんです。さまざまな具材を入れることで量を増やし、安価に満足度を高めたのではないかと思います。

三原:最上地域には、牛肉醤油味と豚肉味噌味の芋煮が散見されます。村山地域と庄内地域の間に位置しているため、それぞれから嫁いできた人がいるなど、双方の影響を受けているのだと考えられます。また、醤油味の芋煮にも、隠し味として味噌を入れるという意見もありました。これは、置賜地域にも見られます。村山地域を挟んで離れた2地域に共通するレシピで、非常に興味深いです。雪が多いなどの気候が似ているから、同じような考えになったのかもしれませんね。

山形大学の授業でも、学生に自分の家の食事のルーツを探ってもらう課題を出すことがあります。母や父など、家庭によってさまざまですが、主に食事をつくる人の出身地に左右される傾向にあります。ときには父母どちらの出身地の味も交わりながら、それぞれの自分の食のルーツになっているようです。

三原:そうやって意見交換をするのが楽しいですよね。今回の編集部の調査でもわかったように、「牛肉醤油味」と括られることが多いですが、その中身はとても多様なことがわかります。それでも、芋煮会で大きな鍋を囲んで調理すると、そのおいしさの前に笑顔になりますよね。また、普段あまり料理をしない人でも、材料と大きな鍋などの道具さえあればつくれる手軽さも魅力です。

私自身、都内の大学に在学中に、同級生に同郷が多く、話が盛り上がって芋煮会をしたことがあります。そのときは私たちだけでなく、通りかかった近所の方が「何しているの〜?」と声をかけてきて、芋煮会を説明したり、実際に食べてもらったりと交流が広がりました。山形では、そのおいしさはもちろん、鍋を囲んだ交流ツールとして広く受け入れられていることが、これだけ芋煮に対して熱狂する理由になっているのだと思います。

最新の情報とは異なる場合がありますので、ご確認の上、お出かけ下さい。